« Sur les ruines des barricades commence précisément là où finit la Commune de Paris. Pour ceux qui l’auraient oublié, la Commune a duré deux mois et dix jours, du 18 mars au 28 mai 1871, alors que la France venait de perdre la guerre face à la Prusse de Bismarck. Pendant son soulèvement contre le pouvoir en place, le peuple parisien a été maître de son destin. La Commune s’est terminée par la “Semaine sanglante”, celle du dimanche 21 au dimanche suivant, 28 mai 1871. Le mur des Fédérés est toujours debout au cimetière du Père-Lachaise, là où 147 combattants ont été fusillés et jetés dans une fosse commune au pied du mur. C’était le temps de toutes les exactions. [...]

Dès la première page, l’auteure place l’action dans le temps et l’espace. La Semaine sanglante vient d’avoir lieu, l’insurrection est écrasée et “Paris est un champ de ruines au milieu desquelles le feu couve encore“. Comme on le sait, et cela avant même l’expression latine vae victis, le malheur est le lot des vaincus. Les communards doivent payer cher le prix de leur opposition à l’ordre établi des prétendus républicains, des hommes qui en réalité nourrissent une grande nostalgie pour la monarchie absolue et les idées révolutionnaires. Ivres de leur victoire, les soldats du général Mac-Mahon escortent le cortège des damnés vers le château de Versailles, non pas pour leur montrer les splendeurs de la galerie des Glaces, mais pour les présenter devant des conseils de guerre enclins à une justice expéditive et revancharde. À Versailles, au bout de plusieurs mois de détention dans des conditions inhumaines, les vaincus seront fixés sur leur sort : la condamnation à mort, la prison ou bien la déportation vers des colonies françaises outre-marines. [...]

Comme dans toutes les guerres où la violence et la haine ne connaissent plus de limite, les vaincus sont dépouillés de leur humanité. Les communards sont traités en “troupeau humain”, en “cheptel”. Condamnés à la déportation, Henri et ses compagnons sont poussés dans “les wagons à bestiaux”. Ils sont entassés par groupes de quarante avec, pour tout viatique, des biscuits de guerre jetés à terre et deux seaux d’eau. Après une escale à Brest, Henri se retrouvera en Nouvelle-Calédonie, au bout du monde, alors que Lucie, elle, partira pour la prison de Saint-Lazare avec d’autres femmes considérées comme des délinquantes de droit commun. Avant sa déportation, Henri réussit à lui faire parvenir une lettre, il ne perd pas l’espoir de la retrouver. Pour corser l’intrigue et capter l’attention de son lecteur, la romancière questionne l’avenir. Elle s’interroge sur le pouvoir du temps, de l’oubli et des miracles de la passion amoureuse. À plusieurs moments de ce roman, on ne peut s’empêcher de penser à Paul et Virginie, de Bernardin de Saint-Pierre, mais c’est l’homme qu’on envoie au bagne cette fois. [...]

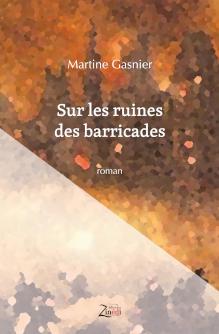

Dans Sur les ruines des barricades, Martine Gasnier nous fait vivre une émouvante histoire d’amour dans une période terriblement cruelle de la France du XIXe siècle. Elle répond bien sûr à son interrogation à propos des retrouvailles et du rôle joué par le temps face à l’absence. Pour connaître les réponses, il faudra lire ce roman passionnant qu’on dévore d’une traite et qui est rédigé sans la moindre lourdeur. C’est que l’auteure sait faire courir sa plume tout en douceur. On aimera également la délicatesse de son écriture, et surtout son talent inné de grande conteuse, d’une Shéhérazade normande. »

Lire la chronique complète de Fawaz Hussain sur le blog littéraire Mare Nostrum